নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গোর প্রবন্ধ

আড়ালে উপনিবেশ

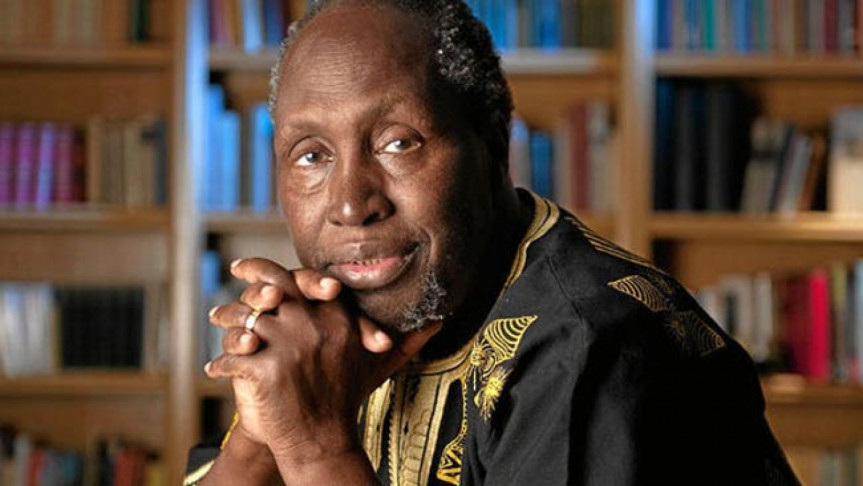

নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো এ কালের সেরা লেখকদের অন্যতম। তাঁর কথাসাহিত্য শিল্পের উৎকর্ষ ও গভীরতায় বিদ্ধ করেছে বিশ্বব্যাপী সাহিত্য পাঠকদের। আফ্রিকার কালো মানুষ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল শান্তিকামী মানুষের কণ্ঠস্বর তিনি। ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই সোচ্চার রয়েছে তাঁর লেখনী। দুই দশক ধরে তাঁর নাম উঠে আসছে সম্ভাব্য নোবেল বিজয়ীদের সংক্ষিপ্ত তালিকায়। কিন্তু নানা রাজনৈতিক কৌশলে বঞ্চিত করা হচ্ছে কেনিয়ায় জন্ম নেওয়া এই লেখককে। তাঁর আত্মজৈবনিক এ রচনাটির অনুবাদ দেওয়া হলো এখানে।

এক বৃহৎ কৃষক পরিবারে আমার জন্ম। পরিবারে আছে বাবা, তার চার বউ এবং আঠাশ ছেলেমেয়ে। আমিও তাদেরই একজন। এমনই বড় পরিবারে, সর্বোপরি বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্রতর অংশ হিসেবে আমিও আছি। আমরা যখন মাঠে কাজ করতাম, তখন আমাদের নিজেদের মধ্যে কথা বলতাম গিকুয়ু ভাষায়। এ ভাষাতেই হতো আমাদের ঘরের ও বাইরের ভাব আদান-প্রদান। শীতের সময় আগুনের পাশে বসে আমি ঠিকই স্মরণ করতে পারি আমাদের গল্প বলার সেই সন্ধ্যাগুলো। অধিকাংশ সময় বড়রাই আমাদের গল্প শোনাতেন। আমরা তা বিমুগ্ধ হয়ে শুনতাম। আর সেই সব গল্প আমরা পরদিন অন্যদের শোনাতাম, যারা ইউরোপিয়ান বা আফ্রিকান ভূমি মালিকদের জমিতে পিরেথ্রাম ফুল, চা-পাতা কিংবা কফির দানা তোলার কাজ করত তাদের কাছে।

আমাদের গিকুয়ু ভাষার সেই সব গল্পের বিষয় বেশির ভাগই থাকত জন্তু-জানোয়ারদের নিয়ে। যেমন ধরা যাক খরগোশের কথা; ছোট ও দুর্বল হলে কী হবে ছলচাতুরিতে কে পারে ওর সঙ্গে। আমাদের কাছে ওটাই ছিল একরকম নায়ক। আমরা সব সময়ই ওর পক্ষে ছিলাম এই কারণে যে, ওরা প্রতিনিয়ত সিংহ, চিতা কিংবা হায়েনার মতো হিংস্র শিকারি পশুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বলে। ওদের জয় হলে আমরা জয়ী হতাম। এ থেকে আমরাও শিখতে পারতাম যে, আপাতদৃষ্টিতে দুর্বলও হারাতে পারে শক্তিশালীকে। আমরা এই দুর্বলকেই অনুসরণ করতাম। রোদ, খরা, বৃষ্টি, শীত এমন প্রাকৃতিক বৈরিতা তাদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে এবং বাঁচার উপায় খুঁজতে বাধ্য করত। এ ছাড়াও ওদের ভেতরকার সংগ্রামের বিষয়েও আমরা ছিলাম কৌতূহলী। বিশেষ করে শিকারি পশুর বিরুদ্ধে ওদের লড়াইটা কেমন, তা জানার আগ্রহ ছিল আমাদের। ওদের ছিল দ্বিমুখী সংগ্রাম; যেমন প্রকৃতি ও শিকারি পশুর বিরুদ্ধে। এগুলো প্রকারান্তরে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইকেই প্রতিফলিত করত। কিন্তু এই নয় যে, আমরা মানুষকে নিয়ে তৈরি গল্প শুনতাম না। মানুষবিষয়ক গল্পগুলো হতো দুই ধরনের। একদিকে সাহসী, দয়াশীল, ক্ষমাশীল, পরোপকারী প্রভৃতি গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ; অন্যদিকে থাকত লোভী, স্বার্থপর, বিরোধপ্রবণ মানুষখেকো দুমুখো মানুষ। এ কথা বলা যায়, সবগুলো গল্পেরই মর্মার্থ ছিল কল্যাণকামী সমাজের উদ্দেশ্যেই লেখা। আর এটা সম্ভব হতো কেবল পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই।

মানুষখেকো রাক্ষস কিংবা শিকারি পশুর বিরুদ্ধে নিরীহ পশুর লড়াই করার বিষয়টি মানুষকে একাত্ম করতে আরত, যেমন করে পারে সেই গল্পে- যেখানে কোনো এক ঘুঘুকে রেড়ির বীজ (এরণ্ড বা ভেরেণ্ডা গাছের বীজ) খাওয়ানোর পর ডাকতে পাঠানো হয়েছিল এক কামারকে। তবে সেই কামার বাড়িতে না থাকায় তার গর্ভবতী বউকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল মানুষখেকো দুমুখো রাক্ষস। যারা গল্প শোনাত তাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব সুন্দরভাবে, কেউ বা অগোছালো গল্প বলিয়ে ছিল। ভালো গল্প বলিয়ে আমাদের একই গল্প বারবার শুনাতেন। আর সেটা আমাদের কাছে সব সময়ই নতুনের মতো লাগত। একজন ভালো বক্তা, তা সে নারী কিংবা পুরুষই হোক; অন্যের গল্প নিজের মতো করে মজাদার ও নাটকীয়ভাবে বলতে পারতেন। আমরা যারা শ্রোতা ছিলাম, তাদের মনে হতো এ যেন তারই গল্প। কখনো মনে হতো না আরেকজনের গল্পকে সে বলছে নিজের মতো করে। এর পেছনে কারণ একটা আছে। সবার বলার ভঙ্গি কিন্তু এক ছিল না। শব্দ ব্যবহার, চিত্রকল্প এবং বিভিন্ন ভাব প্রকাশে কণ্ঠের দ্যোতনা এক থেকে অন্যকে আলাদা করত। অতএব অর্থ ও শব্দের তারতম্যের ভিত্তিতে আমরা শিখেছিলাম শব্দের পার্থক্য। আর এও জেনেছিলাম আমাদের ভাষার শব্দভাণ্ডারে শব্দসংখ্যা খুব বেশি ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে অনেক শব্দেরই ছিল আভিধানিক অর্থের বাইরে সুন্দর ব্যঞ্জনা। ভাষার এ ব্যঞ্জনাময় ক্ষমতা আমাদের কাছে খুব গ্রহণযোগ্যতা পেত। বিষয়টি আরো স্পষ্ট হতো, যখন এসব জাদুকরি শব্দ-ব্যঞ্জনায় তৈরি ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, ওলটপালট অক্ষর কিংবা অর্থহীন সুরেলা শব্দমালায় সাজানো শব্দগুলো আমাদের মনের ভেতর খেলা করত। এভাবে আমরা আমাদের ভাষার অন্তর্নিহিত সুরটিও শিখেছিলাম।

ভাষা, চিত্রকল্প ও প্রতীকের মধ্য দিয়ে পুরো জগতের চিত্রকে নিজস্ব আঙ্গিকে তুলে ধরত আমাদের সামনে। তবে এর আলাদা একটা মাত্রাও ছিল। সুতরাং নিজের বাড়ি ও ক্ষেতের মাঠ ছিল আমাদের স্কুলে যাওয়ার পূর্বের মুহূর্ত। তবে এ আলোচনার ক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, আমাদের সান্ধ্য আসরের ভাষা, গল্প বলিয়ের ভাষা, মাঠঘাটের ভাষা এমনকি আমাদের চেয়ে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ভাষা কিন্তু ছিল একই। অতঃপর আমি যখন স্কুলে ভর্তি হলাম, সে সময়ে ঔপনিবেশিক বলয়ের মধ্যে পড়ে আমার নিজস্বতার ভেতর দেখা দিল ভাঙন। আমার এতদিনকার ভাষা আর লেখাপড়ার ভাষা মোটেই এক ছিল না। আমার প্রথম বিদ্যালয় ছিল খ্রিস্টান মিশনারি পরিচালিত কামান্ডুরা স্কুল। সেখান থেকে গেলাম কারিঙ্গা স্কুল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত মানগু স্কুলে। এবং সবশেষে গেলাম জাতীয়তাবাদী গিকুয়ু স্বাধীনতা জোট পরিচালিত স্কুলে। আর এই স্কুলেই আমাকে প্রথমবারের মতো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয় আমার নিজের ভাষা গিকুয়ুতে লেখা একটি রচনার জন্য। অতএব শিক্ষাজীবনের প্রথম চার বছর পর্যন্ত আমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভাষা এবং লিমুরুর কৃষক সম্প্রদায়ের ভাষার মধ্যে কোনো মিল ছিল না।

১৯৫২ সাল। কেনিয়ায় জারি করা হয় রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা। সে সময় ঘোষণা করা হয়, জাতীয়তাবাদী চেতনা দ্বারা পরিচালিত সকল স্কুল ঔপনিবেশিকতার আওতায় আনা হবে। আর সেগুলো জেলা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে একজন ইংরেজের নিয়ন্ত্রণে চালিত হবে। এতে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা একপর্যায়ে হয়ে ওঠে ইংরেজি। আর কেনিয়াতে ইংরেজি ভাষা এমন আধিপত্য বিস্তার করে যে অন্যান্য ক্ষুদ্র ভাষাগুলো এর কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। এমনকি সে সময় গিকুয়ু ভাষায় লেখাপড়া হচ্ছে এটা ধরা পড়লে ভয়ংকর ব্যাপার হতো। কোনো ছাত্র এ ভাষা চর্চা করছে জানতে পারলে তাকে আচ্ছামতো পেটানো হতো- প্যান্ট খুলে পাছায় করা হতো বেত্রাঘাত। অথবা তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হতো ভারী একটা ধাতব পাত, যার ওপর লেখা থাকত- আমি মূর্খ, আমি গর্দভ। এমনকি কাউকে কাউকে এমন আর্থিক জরিমানা করা হতো যা তার পক্ষে জোগাড় করা ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

শিক্ষকরাই বা কীভাবে দোষীদের (?) ধরতো তার একটা নমুনা দেওয়া যাক- একজন ছাত্রকে একটি বোতাম দেওয়া হতো যে কিনা তার মাতৃভাষায় কথা বলতে গিয়ে একসময় ধরা পড়েছিল। এরপর দিনের শেষে যার হাতে সেই বোতামটি থাকত তাকে বলতে হতো বোতামটি তাকে কে দিয়েছে। এভাবে পুরো প্রক্রিয়া শেষে সকল দোষীকে আনা হতো সামনে। এভাবেই ছেলেরা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতো, আর নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাদের দেওয়া হতো লোভনীয় প্রস্তাব। অন্যদিকে ইংরেজি ভাষার প্রতি আচরণ ছিল একদম উল্টো রকম। ইংরেজিতে পারিদর্শিতাকে দারুণভাবে পুরস্কৃত করা হতো, তা সে কথ্য বা লেখ্য যে রূপই হোক না কেন। পুরস্কার তো আছেই; সেই সঙ্গে প্রশংসা, সম্মান ও সবাইকে ছাড়িয়ে যাওয়ার একমাত্র সিঁড়ি ছিল এ ইংরেজি ভাষা। বিজ্ঞান, কলা ছাড়াও লেখাপড়ার অন্যান্য শাখাগুলোতে মেধা ও সক্ষমতার একমাত্র পরিমাপক হয়ে দাঁড়াল এ ইংরেজি।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উন্নতির সোপানে উঠতে একজন শিক্ষার্থীর জন্য প্রধান নিয়ামক হয়ে দাঁড়াল এ ইংরেজি। হয়তো অনেকেই জানেন, ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় জাতিগত বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ছাড়াও রয়েছে পিরামিডের মতো একটি গঠন। প্রাথমিক পর্যায়ে এর রয়েছে বিস্তৃতি, এরপর মাধ্যমিক পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অবস্থা এবং সবশেষে আছে তার চেয়েও সংকীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বাছাই করা হতো একটি পরীক্ষার মাধ্যমে। আমার সময় সেই পরীক্ষাকে বলা হতো কেপিই অর্থাৎ কেনিয়ান প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন। এর মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে গণিতশাস্ত্র থেকে প্রকৃতি-বিজ্ঞান পর্যন্ত মোট ছয়টি বিষয়ে পাস করতে হতো। না হলে তাকে গণ্য করা হতো অকৃতকার্য হিসেবে। মনে আছে, সে সময় ক্লাসের এক সহপাঠীর সঙ্গে আমার কথা হয়, যে কিনা ইংরেজি বাদে অন্য সব বিষয়ে দারুণ ভালো ফল করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য! ইংরেজিতে ফেল করার অপরাধে ওকে আর উত্তীর্ণ করা হয়নি। একসময় ওকে চলে যেতে হয় বাসের হেলপারের চাকরি নিয়ে। এদিকে আমি অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ পাস নম্বর পেলেও, ইংরেজিতে করেছিলাম বেশ ভালো। এর পুরস্কার হিসেবে আমাকে দেওয়া হয় উচ্চ বিদ্যালয়ে (অ্যালিয়েন্স হাই স্কুল) পড়ার সুযোগ। স্কুলটি ছিল ঔপনিবেশিক কেনিয়ায় আফ্রিকানদের জন্য সবচেয়ে অভিজাত স্কুল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বৈশিষ্ট্যই ছিল ম্যাকেরেরে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের। স্নাতক সম্মানের লাল আলখাল্লাটি সে-ই পড়তে পারত যে লাভ করত ক্রেডিট। যেনতেন পাস নয়- ইংরেজিতে ক্রেডিট নিয়ে পাস করতে হতো এর জন্য। এভাবে এ পিরামিড-শিক্ষাব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত স্থানটি লাভ করা সহজ ছিল ইংরেজিতে ক্রেডিট অর্জনকারীদের জন্য। এ ছাড়া ঔপনিবেশিক অভিজাততন্ত্রের কাজে ইংরেজি ভাষা ছিল সরকারি আদান-প্রদানের অন্যতম মাধ্যম। একটা সময় ইংরেজি তার আধিপত্যকে আরো শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে আমাদের সাহিত্যপাঠকে নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল। একরকম নিষিদ্ধ হয়ে গেল কেনিয়ার ভাষায় রচিত কথ্য-সাহিত্য। প্রাথমিক স্কুলে রাইডার হ্যাগার্ডের পাশাপাশি পাঠ করতে হলো ডিকেন্স বা স্টিভেনসনের সহজপাঠ। খরগোশ, চিতা বা সিংহের গল্প- যেগুলো আমার কল্পনার জগৎজুড়ে প্রতিদিন বিরাজ করত একসময়, তা বাদ দিয়ে আমাকে পড়তে হতো জিম হকিন্স, অলিভার টুইস্ট, টম ব্রাউন। মাধ্যমিক স্কুলে পাল্লা দিল স্কট, জে বি শ’র সঙ্গে রাইডার হ্যাগার্ড, জন বুকান, অ্যালেন প্যাটন, ক্যাপ্টেন ডব্লিউ ই জোন্স। আমি ইংরেজি সাহিত্য পড়েছি ম্যাকিরেরেতে, গ্রাহাম গ্রিনের দৃষ্টিতে চসার থেকে টি এস এলিয়ট পর্যন্ত। এভাবেই ভাষা ও সাহিত্য আমাদের নিয়ে যায় নিজস্বতা থেকে অন্যথায়, আমাদের নিজস্ব জগৎ থেকে ভিন্ন জগতে।

আফ্রো-ইউরোপিয়ান সাহিত্যে নিজেকে সম্পৃক্ত করার প্রায় ১৭ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে আমি গিকুয়ু ভাষায় শুরু করি লেখালেখি। সে সময় আমার একটি নাটকের পাণ্ডুলিপির খসড়া প্রস্তুত করি। নাটকটি নাম ছিল ‘এনগাহিকা এনদেনদা’। এরপর প্রকাশিত হয় আমার গিকুয়ু ভাষার প্রথম উপন্যাস ‘কেইটানি মুথারাবা-ইনি’ (Devil on the Cross, ১৯৮০) ও গীতিনাট্য ‘মাইতু নজুগিরা’ (Mother, Sing For Me, ১৯৮৬)। এ ছাড়া প্রকাশিত হয় শিশুতোষ তিনটি বই : ‘এনজাম্বা নেনে না এমবাথি আই মাথাগু’ (Njamba Nene and the Flying Bus, ১৯৮৬), ‘বাথিতোরা ইয়া এনজাম্বা নেনে’ (Njamba Nene’s Pistol, ১৯৯০) ও ‘এনজাম্বা নেনে না চিবু কিংয়াঙ্গি’ (Njamba Nene and the Cruel Chief, ১৯৯৮)। এরই মধ্যে তৈরি হয় ‘মাতিগারি মা নজিরুঙ্গি’ [Matigari ma Njiruungi, ১৯৮৬] উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। আমি যখনই ইউরোপে গেছি, তখনই আমাকে নানা প্রশ্ন শুনতে হয়েছে কেন আমি গিকুয়ু ভাষায় লেখালেখি করি। কেন আমি আফ্রিকান ভাষায় লিখছি? প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে অনেক সময় গালমন্দও শুনতে হয়েছে, আমাদের বঞ্চিত করলে কেন?

বিষয়টা এমন, যেন লেখালিখির জন্য গিকুয়ু ভাষা নির্বাচন করাটা ছিল আমার অপরাধ। কিন্তু এ ভাষা তো আমার মায়ের ভাষা। ভিন্ন সংস্কৃতির সাহিত্য পাঠে সাধারণত মাথায় যা আসে তা হলো, যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে সেই আফ্রিকান লেখক আফ্রিকার বাস্তবতাকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে কেমন বিকৃত করেছে তার পরিমাপ মাত্র। যেমন, এখানে বাস্তবতাকে পুরোপুরি উল্টে দেওয়া হয়েছে; ওখানে স্বাভাবিক বিষয়কে দেখানো হয়েছে অস্বাভাবিক হিসেবে আর অস্বাভাবিককে তুলে ধরা হয়েছে স্বাভাবিক রূপে। প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকাই ইউরোপকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু এ কথা আফ্রিকানদের বিশ্বাস করানো হয়, দারিদ্র্য থেকে আফ্রিকাকে মুক্তি পেতে হলে ইউরোপের সাহায্য একান্ত অপরিহার্য। ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নয়নের জন্য আফ্রিকা প্রতিনিয়ত জোগান দিচ্ছে প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ, অথচ আফ্রিকাকে একপক্ষের প্রতিই কৃতজ্ঞতা জানাতে বাধ্য করা হয়েছে যে কিনা পুরো মহাদেশটার মাথার ওপর ভর করে আছে।

এমনকি আফ্রিকাতে কয়েকজন বুদ্ধিজীবী জন্ম নিয়েছে যারা কিনা এ উল্টো প্রক্রিয়াটিকেই বৈধতা দিয়ে যাচ্ছেন। এ কথা আমি বিশ্বাস করি যে, আমার গিকুয়ু ভাষায় সাহিত্য রচনা বা কেনিয়ার ভাষায় সাহিত্য রচনা, সর্বোপরি আফ্রিকান ভাষায় সাহিত্য রচনা, কেনিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেনিয়ার ভাষাগুলোকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে পশ্চাৎপদতা, অনুন্নয়ন, দুঃখ-কষ্ট বা শাস্তির মতো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে। আমাদের এ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে স্নাতক পাস করা। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষ, সংস্কৃতি ও আমাদের নিত্যদিনের যন্ত্রণা ও শাস্তি দানকারী ভাষার মর্মার্থের প্রতি ঘৃণা। আমি চাই না, কেনিয়ার কোনো শিশু তাদের ইতিহাস ও সমাজের মধ্যে বড় হয়ে ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যমগুলোর প্রতি ঘৃণা দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের চাপিয়ে দেওয়া সংস্কৃতির বলয়ে বেড়ে উঠুক। আমি চাই, তারা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে ছিন্ন করে সামনে দিকে এগিয়ে যাক। মূলত ঔপনিবেশিক বিচ্ছিন্নতা দুটো পরস্পর যুক্ত আকার নেয়। এর মধ্যে একটি ব্যক্তির সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দূরত্ব তৈরি করে, অন্যটি ব্যক্তির চারপাশের পরিবেশের মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান, তাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চিহ্নিত করে।

এ প্রক্রিয়াটি শুরু হয় চিন্তা-চেতনা, মানসিক উৎকর্ষের সঙ্গে পরিবার ও সমাজের প্রাত্যহিক মিথষ্ক্রিয়ার যে ভাষা তার সুচিন্তিত বিভেদের মধ্য দিয়ে। এ যেন শরীর থেকে মনকে আলাদা করার মতো ব্যাপার; যেন একজন ব্যক্তির মধ্যে দুটি পারস্পরিক ভাষিক পরিবেশ সৃষ্টি করছে। মোটা দাগে বলতে গেলে, বৃহৎ সমাজ ব্যবস্থায় এ যেন দেহহীন মাথা বা মাথাহীন দেহের মতো এক সমাজব্যবস্থা চালু করা। এ জন্যই আমি সকল ভাষিক রূপ ও তাদের বিবিধার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চাই, যেন কেনিয়ার শিশুরা আবার তাদের নিজেদের পরিবেশে ফিরে আসতে পারে। এমন একটি অবস্থানে ভাষাকে বুঝতে পারে যাতে তারা সামষ্টিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে এটিকে পাল্টাতেও পারে। আমি চাই কেনিয়ার মাতৃভাষাগুলো এমন এক সাহিত্যধারা বহন করুক যাতে করে কোনো শিশুর অভিব্যক্তির ছন্দগুলোকেই কেবল প্রকাশ করবে না, বরং তার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি ও সমাজের বিরুদ্ধে তার লড়াইকেও তুলে ধরবে। নিজের সত্তা, নিজের ভাষা, নিজের পরিবেশের এ সমন্বয় যখন তার শিশুকালেই সঙ্গী হবে, তখন সে অন্যান্য ভাষাগুলোকেও শিখতে পারবে, এমনকি নিজের ভাষায়, নিজের সত্তায়, নিজের পরিবেশের মধ্যে ইতিবাচক, মানবতাবাদী, গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী বিষয়গুলোকেও যথাযথ উপভোগ করতে পারবে। সর্বকেনীয়, জাতীয় ভাষা (যেমন : কিসোয়াহিলি); অন্যান্য জাতীয় ভাষাসমূহ (যেমন : লুও, গিকুয়ু, মাসাই, লুহিয়া, কালেনজিন, কাম্বা, মিজিকেন্দা, সোমালি, গালা, তুরকান্দা, আরবিভাষী জাতীয়তাবাদীদের ভাষা); অন্যান্য আফ্রিকান ভাষা, যেমন : হওউসা, উলফ, ইয়োরুবা, ইবো, জুলু, নিয়ানজা, লিঙ্গালা, কিম্বুন্দু; অন্যান্য বিদেশি ভাষাসমূহ (যেগুলো আফ্রিকানদের জন্য বিজাতীয়), যেমন : ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, রুশ, চীনা, জাপানি, পর্তুগিজ, স্পেনিশ- এসব ভাষার ব্যবহার বা চর্চা সম্পর্কে কেনিয়ান শিশুদের যথাযথভাবে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে করে তারা তাদের জীবন-দর্শন পূর্বসূরিদের তুলনায় ভিন্নতর করতে পারে।

অঞ্জন আচার্য

অঞ্জন আচার্য