গল্প পড়ার গল্প

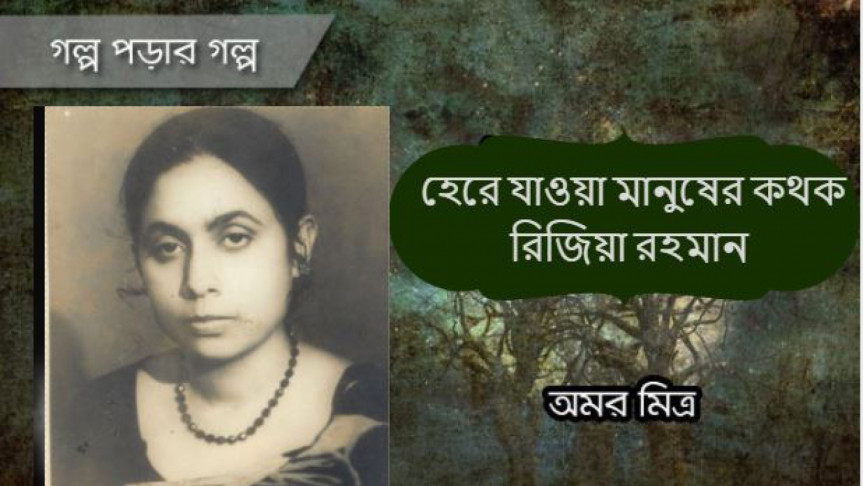

হেরে যাওয়া মানুষের কথক রিজিয়া রহমান

বাংলাদেশের সম্মাননীয় লেখিকা রিজিয়া রহমান এপার, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ছিলেন। কলকাতার উপকণ্ঠে ছিল তাঁর পিতৃপুরুষের আদিনিবাস। নয়াবাদ গ্রামটি ছিল তখন চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়-কাশিপুর থানার অন্তর্গত। শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিমনস্ক ভূমধ্যকারী এই পরিবার থাকতেন দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে। রিজিয়া রহমান ১৯৩৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর ভবানীপুরেই জন্মগ্রহণ করেন। দেশভাগের পর তাঁরা এ দেশ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে চলে যান। বাবার বদলির চাকরির সুবাদে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কেটেছে তাঁর শৈশব।

রিজিয়া রহমান গল্প ও উপন্যাসে প্রথাগত জীবন কাহিনীর ভেতরে খুঁজে বেড়ান এমন সত্য, যা আমাদের বিব্রত করে। ভুলতে দেয় না নিষ্ঠুর বাস্তবতা। তিনি গল্প ও উপন্যাসে জীবন এবং মানব ইতিহাস সন্ধানী। যে ইতিহাস প্রকৃত অর্থে নিম্নবর্গের মানুষ গড়ে, যে ইতিহাস লিখিত হয় না, যে ইতিহাস মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকে, রিজিয়া রহমান সেই ইতিহাসের সন্ধানী। বাংলাদেশের এই গুণী লেখককে আমি কখনো দেখিনি। আর তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে অনেক পরে। মনে হয়েছে, তাঁর কথা আরো আগে আমাকে কেউ বলতে পারতেন।

আমি তাঁর অনেক গল্পের ভেতরে দুটি গল্পের কথা বলছি। দরিদ্র, জীবনের সর্বক্ষেত্রে হেরে যাওয়া মানুষের কথাই বলেন রিজিয়া। কেউ হেরেই যায়, কেউ হারতে হারতে বেঁচে ওঠে। ‘ইজ্জত’ গল্পটি এক যুবতীর, যে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি মিলিটারির হাত থেকে বাঁচতে মিলিটারির লাগানো ভিটের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল। অনেকটা পুড়ে গিয়েছিল। গ্রামের মানুষ শুশ্রূষা করে তাঁকে বাঁচিয়ে তোলে। হালিমনের একটি পা ছোট হয়ে যায় এ কারণে। এই গল্প সেই একা মেয়েটির, যার ইজ্জত লুটতে রিলিফের ঠিকেদার উঁকি ঝুঁকি মারে ভাঙা ভিটেয়। আর সে মাথার কাছে আঁশ বঁটি নিয়ে ঘুমোয়। সে এলে আঁশ বঁটি নিয়ে দরজায় দাঁড়ায়। নিজের সম্মান তার কাছে অনেক বড়। মুক্তিযুদ্ধ শেষ। সে মিলিটারির হাত থেকে বাঁচতে আগুনে ঝাঁপ দিলেও গ্রাম সমাজের মনে সন্দেহ, মিলিটারি কি তার ইজ্জত নেয়নি? নিশ্চয় ওকে মিলিটারি ছুঁয়েছিল, তাই আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল। সুতরাং ঠিকাদারেরও ইজ্জত নেওয়ার অধিকার আছে। মুক্তিযুদ্ধে যে মেয়েরা ধর্ষিতা হয়েছিল, তাদের সামাজিক অবস্থান হয়েছিল মর্মান্তিক। এই সত্য আমি বাংলাদেশের উপন্যাসেও পেয়েছি। আর সত্যটা সর্বকালে, সর্বদেশে সত্য। দাঙ্গা আর যুদ্ধে নির্যাতিতা নারী উপহাস আর ঘৃণার পাত্রী হয়ে ওঠে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে। হালিমন যে মিলিটারির হাত থেকে বাঁচতে পুড়েছিল, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই গ্রামের মানুষের। এই কাহিনী মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরের। বন্যায় ভেসেছে দেশ। বন্যায় ভেসেছে হালিমনের ভিটে। চুলো জ্বালানোর উপায় নেই, কদিন খায়নি সে। খিদেয় কী করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। জল বাড়ছে। লেখক খুব নিবিড় বর্ণনা দিয়েছেন, মানুষ এই বন্যায় শাকপাতা, ফল, পাকুড় খেয়ে কীভাবে বাঁচে?

পড়তে পড়তে বাস্তবতার ভয়ংকরতায় কুঁকড়ে যেতে হয়। এই বাস্তবতা আদিম। বন্যার জলে ভেসে যাচ্ছে একটি হাঁড়ি। হাঁড়িটিকে অবলম্বন করে একটি বিষধর ভেসে চলেছে। হালিমনের কাছে এসেছিল এক কিশোর। দুজনেই ক্ষুধার্ত। কিশোরটির সঙ্গে নারকেল খুঁজতে গিয়ে হাঁড়িটিকে ভেসে যেতে দ্যাখে তারা। সাপের ভয়ে কিশোর রমিজ না গেলেও ক্ষুধা জর্জরিত হালিমন হাঁড়িটিকে উদ্ধার করে দ্যাখে তার ভেতরে চিড়ে। এই খাদ্য নিয়ে দুজনের ভেতরে লাগে সংঘাত। হালিমন চায়, সব চিড়ে সে নিজের জন্য রাখে। রমিজ ভাগ চায়। হাঁড়িটিকে সে-ই দেখেছিল তো আগে। জলের ভেতরে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে হালিমনের কাপড় খুলে ভেসে যায়। তা উদ্ধার করতে পারে না সে। রমিজের হাত থেকে চিড়াটুকুও বাঁচানো যায় না। চিড়ের হাঁড়ি জলে গেল তীব্র স্রোতে। দুজনেই খাদ্য হারাল। হালিমনের আর কাপড় নেই। সে নিজেকে লুকোবে কী করে? কী ভয়ানক জায়গায় পৌঁছায় গল্প। হালিমন বলে, তার একটিই ছেঁড়া কানি, তাও ভাসিয়ে দিল রমিজ, এখন সে ইজ্জত বাঁচাবে কীভাবে? ক্ষিপ্ত রমিজ বলে, তার আবার কিসের ইজ্জত, পেটের খিদেয় বাঁচে না, তার আবার ইজ্জত, একবার মিলিটারির ভয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল, তখন কি পেটে ভাত ছিল? রমিজ অবশ্য তার পরা ছেঁড়া গামছাটি দিয়েছিল হালিমনকে আব্রু বাঁচাতে। কিন্তু হালিমন দাঁড়ায় না। তার দরকার নেই গামছা। ইজ্জত নিয়ে গেছে পানি। বেঁচে আছে শুধু ক্ষুধা। ক্ষুধার নিবৃত্তি চাই।

সে ঠিকাদারের বাড়ির পথেই যায় বেআব্রু অবস্থায়। সে সমসের ঠিকাদারের কাছে যাবে, তারপর বাজারে ঘর নেবে। এই কথায় রমিজ কেঁদে ওঠে। ছিনাল বলে তাকে গালি দেয়। হালিমন এগোয়। গল্পটি পড়তে পড়তে গা হিম হয়ে যায়। মানুষ যে এখনো এই আদিমতা নিয়ে বাঁচে, বাঁচতে চায়, তা পাঠককে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। সর্বগ্রাসী ক্ষুধার এই ভয়ংকর রূপ সচরাচর গল্পে পড়া হয় না। আর বাংলাদেশের গল্পে যে মাটির গন্ধ থাকে, এই গল্পে তার সন্ধান পাই। রিজিয়া রহমান যাঁদের নিয়ে লেখেন, তাঁদের আমরা দূর থেকে দেখি। কাছে যেতে ভরসা পাই না। মহৎ মানুষ গল্প মানুষের মহত্তের কথা। কোন মানুষ? না বস্তির চালচুলোহীন গরিব মানুষের। এই গল্প এক লেখিকার। তিনি নিতান্ত খেয়ালেই কাজের বুয়া (পরিচারিকা) শরীফের মায়ের কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে কি না। পেটের ভাত জুটোতেই দিন যায় যাদের, ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েই খালাস তারা, লেখাপড়া শিখবে কী করে?

ছেলেমেয়েরা রাস্তায় ঘোরে, ভিক্ষে করে, এভাবে তারা বড় হয়ে ওঠে। লেখিকার মনে হয়, তিনি ওদের শিক্ষার আলো দেবেন। নাইট ইশকুল খোলেন। বস্তির বাচ্চারা পড়তে আসে তাঁর বাড়ির নিচের তলায়। এলাকাটিতে অবস্থাপন্ন মানুষের বসত। তারা বিরক্ত হয়, বস্তির বাচ্চাগুলো এদিকে আসত না, এখন আসছে। লেখিকা কিন্তু আত্মসুখ পান, তিনি এক মহৎ কর্ম করছেন। তাঁর সুনাম হয়, খবরের কাগজে, টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার বের হয়। তিনি বুঝতে পারেন এত দিন লিখে যে খ্যাতি হয়নি, সমাজসেবী হিসেবে তার চেয়ে অনেক খ্যাতি হয়েছে। কেউ কেউ উপদেশ দেয়, একটি এনজিও খুলতে। বিদেশ থেকে টাকা আসবে। তাঁর স্বামী প্রথমে তাঁকে উৎসাহ দিতেন, কিন্তু বস্তির বাচ্চাদের প্রতি অতিরিক্ত মনোনিবেশ তাঁকে বিরক্ত করে। এক রাতে সেই লেখিকার ঘুম ভেঙে যায়। জানালা দিয়ে তিনি দ্যাখেন, পথের ধারে বসে কাজের বুয়া শরীফের মা কাঁদছে। আরো অনেকে তার সঙ্গে গলা জুড়েছে প্রায়। খুব গোলমাল। কী হয়েছে না তার মেয়ে আয়েশাকে নিয়ে কুদ্দুসের মা বেরিয়েছিল, পথে একটি শাদা গাড়ি তাদের তুলে নিয়ে গেছে। মেয়েটাকে যে করে হোক উদ্ধার করে দাও আপা। আপা, লেখিকা বলেন চেষ্টা করবেন। কিন্তু কে তাদের তুলে নিল ?

ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি নিষেধ। মাঝেমধ্যে গাড়ি এসে তুলে নিয়ে যায় ভিখারিদের। নাইট ইশকুলের বাচ্চাদের ভিক্ষে না করার জন্য কত উপদেশ দিয়েছেন লেখিকা, তবুও সেই কারণেই হয়তো রাস্তা থেকে তাদের তুলে নিয়েছে পুলিশ। শরীফের মা বলছে, কুদ্দুসের মা আয়েশাকে নিয়ে বেরিয়েছিল বিরিয়ানি খাওয়াতে। সেই লোভে আয়েশা হাত ধরেছিল কুদ্দুসের মায়ের। বিরিয়ানি কী করে খাওয়াবে কুদ্দুসের মা, হোটেলের সামনে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়িয়েছিল নিশ্চয়। তাই ধরা পড়ে গেছে। লেখিকা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, কোথায় থাকতে পারে তারা। সেই দপ্তরে খোঁজ নিতে গিয়ে শোনেন থানাহাজতে আছে তারা। সেখান থেকে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে হোমে। শরীফের মা কান্নাকাটি করতে করতে সেই সরকারি কর্মকর্তার পা জড়িয়ে ধরেন। তিনি বলেন, জামিনদার চাই। আর কখনো ভিক্ষে করবে না, এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। লেখিকা হলেন জামিনদার। কর্মকর্তা থানায় লিখে দিলেন। কিন্তু শরীফের মায়ের কান্না যে থামে না। আবার কী? না, কুদ্দুসের মায়ের কী হবে? কুদ্দুসের মা তার বোন। তার বাচ্চাটা সারা রাত কেঁদেছে। তাকেও তো ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। শরীফের মা আবার সেই কর্মকর্তার পা জড়িয়ে ধরে। নিজের মেয়েকে নিয়ে গেলে হবে? যে বাচ্চাটা মায়ের জন্য কাঁদছে সমস্তক্ষণ, তার মাকেও কি ফেরাতে হবে না? নিজের বোনকে ফেরাতে হবে না?

তাও মঞ্জুর হলো। লেখিকাকে জামিনদার হতে হলো। তিনি জানেন, মিথ্যা বলেছে শরীফের মা। গাড়িতে উঠে শরীফের মাকে জিজ্ঞেস লেখিকা জিজ্ঞেস করলেন,

‘কুদ্দুসের মা যে তোমার বোন নয়, সেটা ভালো করেই আমি জানি। মিথ্যে কথাটা কেন বললে?’

‘বিব্রত হাসে শরীফের মা, কী করি কন! আমার মাইয়া মায়ের বুকে ফিইরা আইব। আর ওই গ্যাদা বাচ্চাডা মায়ের দুধের লাইগ্যা কাইন্দা দাপাইয়া মইরা যাইব, এইডা কি সহ্য হয়? আল্লায় নারাজ হইব না?

একটু চুপ করে বলল আবার, মিছা কথাডা কইলাম শুধু একটা মাইনসের জীবন বাঁচানের লিগাই। কামডা কি ভুল হইছে? জবাব খুঁজে পাই না। জবাব হয়তো জানাও নেই। সেই মুহূর্তে মহৎ মানুষের ডায়াসে নিজেকে নয়, যেন শরীফের মাকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি।’ (গল্পাংশ)

মানুষের এই মহত্তকে রিজিয়া রহমান কীভাবে এঁকেছেন, তা এই গল্প না পড়লে ধরা যাবে না। আমি মুগ্ধ। রিজিয়া রহমান বাংলা সাহিত্যের সেই আবহমান ধারার লেখক, যে ধারায় মানব জীবনের আলো অন্ধকারকে স্বচ্ছ চোখে দেখা যায়। যে ধারায় বাংলা সাহিত্যের বড় লেখকরা আছেন।

অমর মিত্র

অমর মিত্র