পদ্মের রক্তক্ষরণ

মৌলবাদী হয়ে মৌলবাদকে হারানো যাবে না : জন হুড

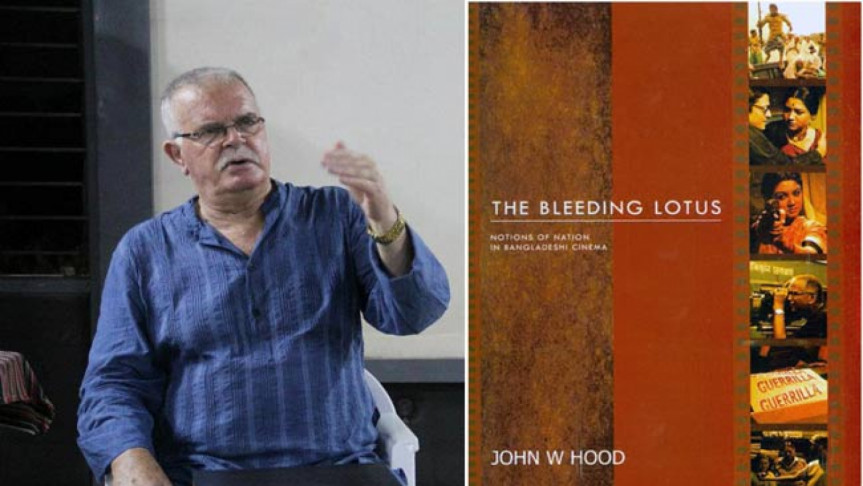

প্রকাশ হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার চলচ্চিত্র সমালোচক ও চলচ্চিত্র নন্দনতাত্ত্বিক জন ডব্লিউ হুডের বই ‘দ্য ব্লিডিং লোটাস : নোশনস অব নেশন ইন বাংলাদেশি সিনেমা’ (পদ্মের রক্তক্ষরণ : বাংলাদেশি সিনেমায় জাতির ধারণা), বইটি প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লির পালিম্পসেস্ট পাবলিশার্স। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি জাতি ও জাতীয়তাবাদ কীভাবে এ দেশের বিকল্পধারার চলচ্চিত্রে উঠে এসেছে, সেটি নিয়েই এ বইটি লিখেছেন হুড।

ভারতীয় চলচ্চিত্র ও নির্মাতাদের নিয়েও তাঁর একাধিক প্রকাশনা রয়েছে। ‘বিয়ন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অব অপু’, ‘দ্য ফিল্মস অব বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত’, ‘চেজিং দ্য ট্রুথ : দ্য ফিল্মস অব মৃণাল সেন’, ‘দি এসেনসিয়াল মিস্ট্রি : মেজর ফিল্মমেকারস অব ইন্ডিয়ান আর্ট সিনেমা’ ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

কদিন আগে প্রকাশিত বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও চলচ্চিত্র নিয়ে লেখা বইটি নিয়ে কথা হলো হুডের সঙ্গে। প্রথমেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং সেটা কখন। উত্তরে হুড বললেন, ‘কোনটা প্রথমে বলব, কীভাবে না কখন?’ বললাম, আপনার যেটাতে সুবিধা।

হুড বললেন, ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আমাকে আকর্ষণ করেছে। ১৯৭৭ সালে প্রথম ঢাকায় এলেও ১৯৯৫ সালে শর্ট ফিল্ম ফোরামের এক অনুষ্ঠানে এ দেশের নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল ও মোর্শেদুল ইসলামসহ আরো অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তখন থেকেই বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। এর পর ১৯৯৭ সালে সিডনিতে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটি বক্তৃতা দিই—সেটার বিষয় ছিল চলচ্চিত্রে ভারতের জাতীয়তাবাদ। সেই বক্তৃতা দিতে গিয়ে লক্ষ করলাম, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এ অঞ্চলের এক বিশাল জায়গাজুড়ে আছে। একে ছাড়া এই অঞ্চলের জাতীয়তাবাদকে ব্যাখ্যা করা যাবে না।’

হুড জোর দিয়ে বললেন, ‘এ দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারা মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। বিশ্বের অন্য নির্মাতারা নিজেদের যুদ্ধকে এত গুরুত্ব, মমতা দিয়ে ভাবেননি। এটা দেখে আমার আগ্রহ জন্মে। এর পর ২০০৯ অথবা ২০১০ সালের দিকে পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের এক অনুষ্ঠানে তানভীর মোকাম্মেলের সঙ্গে আবার দেখা হয়। সেখানে তানভীর আমাকে ঢাকায় এসে কর্মশালা করানোর জন্য আমন্ত্রণ জানান। এর পর থেকে ঢাকায় আমার আসা-যাওয়া শুরু হয়। আর এভাবেই চিন্তার সূত্রপাত হয়।’

নাম থেকেই বইয়ের বিষয় বোঝা যাচ্ছে, তবে লেখক হিসেবে আপনিই বলুন, বইটি কী নিয়ে রচিত? হুড বললেন, ‘বইটি কোনো চলচ্চিত্রের ওপর বই নয়, আবার বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ওপর বইও নয়। এখানে দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ কীভাবে উপস্থিত সেটাকে। বলতে পারেন, এই বইতে চলচ্চিত্র ও জাতীয়তাবাদের বিয়ে হয়েছে। সেই অর্থে এটি মৌলিক কাজ।’

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উগ্র গন্ধ কি পাননি এই বইটি লেখার সময়? ইচ্ছা করেই বাঙালি জাতীয়তাবাদকে এড়িয়ে যাওয়ার কথা বলেন হুড, তবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উগ্র কোনো রূপ পাননি বলেই মত দিলেন তিনি, “মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্রে অবাঙালি, পাহাড়িদের অংশগ্রহণ দেখা যায়। এখানে কিন্তু দুটি বিষয়—বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ আগেরটার চেয়ে অনেক বড়। এটি সবাইকে যুক্ত করে। তারেক মাসুদের ‘অন্তর্যাত্রা’য় এক ছেলে লন্ডন থেকে বাংলাদেশে আসে মায়ের সঙ্গে, এসে দেশের প্রতি টান অনুভব করে। সেখানে এক ধরনের জাতীয়তাবাদ দেখা যায়। সেটাকে আপনি বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বলতে পারেন।”

নির্মাতারা কি এই জাতি ও জাতীয়তাবাদ মাথায় রেখে চলচ্চিত্র বানান? “না, চলচ্চিত্র নির্মাতারা কখনো জাতীয়তাবাদকে মাথায় রেখে চলচ্চিত্র বানান না। তারা একটি পরিবার বা ঘটনাকে মাথায় রেখে চলচ্চিত্র বানান। তিনি হয়তো ১৯৭১ সালের কোনো পরিবারের কষ্টভোগ নিয়ে ভাববেন। আলাদা করে জাতীয়তাবাদ নিয়ে নির্মাতা ভাবেন না। সংস্কৃতির বিচারে হয়তো বাঙালি সংস্কৃতির দেখা পাওয়া যায় চলচ্চিত্রে, যেমন তারেক মাসুদের ‘মাটির ময়না’ ছবিতে।”

বোঝা যাচ্ছে, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে জাতীয়তাবাদী আবেগকে আপনি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, তো গঠনের দিক থেকে বইটিকে কীভাবে সাজিয়েছেন? “গঠন কী হবে, সেটা চিন্তা করে বের করতে কষ্ট হচ্ছিল প্রথমে। এর পর বুদ্ধিটা এলো তানভীর মোকাম্মেলের ‘১৯৭১’ প্রামাণ্যচিত্রটি দেখার পর। চার ঘণ্টার চলচ্চিত্র এটি। ছবিটাকে আমি মেরুদণ্ড হিসেবে নিয়েছি আমার বইয়ের জন্য। এর পর ওই মেরুদণ্ডের দুই পাশে থরেথরে আমি বিভিন্ন চলচ্চিত্রকে সাজিয়েছি। সেখানে ‘অন্তর্যাত্রা’, ‘আমার বন্ধু রাশেদ’, ‘মাটির ময়না’ এসব নিয়ে কথা বলেছি, যেসব ছবিতে জাতীয়তাবাদ বিষয়টি এসেছে।”

হুড বললেন, এ বইটি তাঁর ‘ওপেন এন্ডেড’ একটি বই। তিনি বলেন, ‘১০ বছর পর হয়তো আমি এ বইয়ের দ্বিতীয় ভলিউড প্রকাশ করব। কারণ, একাত্তর সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের মধ্য দিয়ে কোনো কিছুর শেষ হয়ে যায়নি, বরং নতুন করে শুরু হয়েছে। রাষ্ট্র গঠন সহজ নয়। এই গঠনের কাজ এখনো চলছে, এই ২০১৫ সালেও এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। আর এই বইটি করতে গিয়ে যেটি আমাকে সবচেয়ে অবাক করেছে, সেটি হলো বাঙালির সাহস ও প্রতিরোধের ক্ষমতা। ১৯৭১ সালে তাদের কষ্টভোগ, তাদের অসহনীয় দিনযাপন আমাকে ছুঁয়ে গেছে।’

বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের উপস্থাপন সম্পর্কে আপনার মত কী? নিশ্চয়ই আপনি বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ছবি দেখেছেন? ‘আমি বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ছবি মোটামুটি দেখেছি। এসব ছবি তৈরি হয় বিক্রির জন্য। তাদের মনোযোগ সত্য ঘটনার দিকে থাকে না। কিন্তু তানভীরদের মতো নির্মাতাদের দরদ থাকে সত্যের দিকে। তাঁদের ঝোঁক বিক্রির দিকে থাকে না। আর দেখবেন, বাণিজ্যিক ফিল্মে নায়কই সব করে। বলিউডে যেমন থাকে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ছবি তো আর তেমনটা হয় না, বলিউডে যেমন শেষ দৃশ্যে বড় ধরনের ধামাকা থাকে। তা ছাড়া বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র আমার বিষয় নয়। আমি ইচ্ছা করেই বিকল্পধারা চলচ্চিত্রকে বেছে নিয়েছি।’

শেষ প্রশ্ন করব আপনাকে, আপনার বইয়ের নাম ব্লিডিং লোটাস বা পদ্মের রক্তক্ষরণ, এখানে বাংলাদেশকেই আপনি পদ্ম বলেছেন। কী মনে হয়, বাংলাদেশের শরীর থেকে রক্ত কি ঝরছে এখনো? হুড উল্টো প্রশ্ন করলেন, ‘আপনার কি মত?’ এর পর তিনি নিজেই উত্তর দেওয়া শুরু করলেন, “গত কয়েক মাসের পত্রিকা দেখলেই বোঝা যায়, বাংলাদেশের রক্ত ঝরছে। এ দেশের এখন বড় সমস্যা হলো ধর্মীয় চরমপন্থা। খুব পরিকল্পিতভাবেই এসব চরমপন্থা ছড়ানো হচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, মৌলবাদী হয়ে মৌলবাদকে হারানো যাবে না। এটি তারেকের ‘রানওয়ে’ ছবিতে দেখানো হয়েছে।”

এই রক্তক্ষরণ বন্ধের উপায় তাহলে কী? জবাবে ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ চলচ্চিত্রের কথা বললেন হুড। তিনি বলেন, ‘এই চলচ্চিত্রে দেখানো হয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনই হলো আসল পরিবর্তন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সেটা বুঝতে পেরেছিল। অর্থনৈতিক অগ্রগতি মৌলবাদকে দূর করে দেয়। মানুষ সুখী থাকলে, মানুষ খেতে পেলে, ঋণগ্রস্ত না হলে, ধর্মীয় মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ কোনো কিছুই থাকবে না। আধুনিকতার মিশেলে অসাম্প্রদায়িক উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলে একটি জাতি উন্নতি করবেই।’

প্রাসঙ্গিক আরেকটি তথ্য হলো, এমন বিষয়ের ওপর বই ভিনদেশি লেখকদের মধ্যে জন ডব্লিউ হুডই প্রথম লিখলেন।

বিধান রিবেরু

বিধান রিবেরু